新国際経済秩序・新国際政治秩序・新産業革命を!!

この不毛な地が、自然エネルギーの一大拠点となったとき……世界の饑餓は減り、都市から農村へ、戦争も減り…

●アメリカ、いな、地球の大地は広く、豊穣(ほうじょう)であり、だれもが生きていくのに十分すぎるくらいある。西部の旅では、バスの中から、大地を見ながら、その思いを強くした。

《序―初めてのアメリカの大地》

三日ほど睡眠をしていない状態のため、睡魔に襲われる。

しかし、寝れば、撮影は不可能となる可能性があったし、実際にそうであった。

▽

既に述べた如く、バスの中の道中は睡魔との戦いであった。

だが味方もあった。

第一が、アジアと異なり、珍しい大地が目に入ったことである。

第二が、天気が私に味方をした。道中、私が飽きないように、晴れ、曇り、雨、晴れ、雪、晴れ…めまぐるしく変わった。更に、太陽と雲が味方をしてくれた。

この日は、一日のみで、斜光、そして虹をみることになる。

雲は芸術の如く、多彩に姿を変えた。

▽

バス道中では、何故か「コンドルは飛んでいる」の曲が私の脳を駆け巡っていた。

▽

しかし、それ以上に、政治経済学が専門の私には、一見不毛に見える大地をみながら、大資源に出会ったと感じた。人類の苦悩の救済の一つと人類の未来の明るい側面を見た。

石油は大昔に発見されていた。しかし、処理の仕方をしらない当時は、汚れて飲めない水として忌み嫌われていた。ときには燃えることすらある厄介な液体である、と。

活用方法が分かり、石油の姿は一変した。その時点で、石油は貴重な資源となり、石油を巡る争いが戦争の主たる要因となる時代になっていく。

▽

この膨大な不毛の大地も昔の石油と同様である。活用可能となれば、鉱物がなくても貴重な大資源へと変化する。それが太陽利用発電であり、風力利用発電である。自然エネルギーのコストが大きく下がれば、石油は再度飲めない汚い液体に後戻りするであろう。石油を巡る戦争は姿を消し、同時に、地球温暖化は幾重にも阻止が可能となる。更に、都市への人口移動は止み、都市と農村の格差もなくなる。

斯様(かよう)なことを考えながら、バスの中から撮影をしまくっていた。

《◇―1・新国際経済秩序・新国際政治秩序・新産業革命を!! 》

この不毛な地が、自然エネルギーの一大拠点となったとき……世界の饑餓は減り、都市から農村へ、戦争も減り…。

このとき、チャップリンの映画『独裁者』の中の名文が頭をよぎった。

アメリカ、いな、地球の大地は広く、豊穣(ほうじょう)であり、だれもが生きていくのに十分すぎるくらいある。西部の旅では、バスの中から、大地を見ながら、その思いを強くした。

私はバスの中で、この広い大地にはりめぐらされている電線ばかりを飽きることなく、見続けた。

▽

中国のときは、民家などの屋根の上に太陽パネル発電があるかどうかに注目していた。私の持論を上海のホテルにて徹夜で宴会場にむけて演説すると、宴会場から笑いが起こった。

▽

だが、この不毛な大地がすべて自然エネルギーの拠点になったならば。

私が力説する新産業革命、新国際経済秩序が構築されたならば、都市から田舎へと人口は逆に流動するであろう。そのとき、この不毛な大地は、石油資源以上に価値をもつことになる。同時に、石油利権から解放され、戦争の大きな原因からの離脱ともなる。そして、中国にも、アフリカにも、ロシアにも、……こうした地がある。

▽

私のアメリカへの旅の最大目的は新国際経済秩序・新国際政治秩序、願わくば、世界連邦へと舵をきらすことにあった。随所に述べたように、このコーナーは写真展ではない。世界全体での繁栄と心の豊かさにむけて、私が語る物語館である。優れた写真があれば、説得力が増すであろう、ということで写真にも精進しただけである。

▽

チャップリン『独裁者』より。

☆☆☆☆☆

I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business.

I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone

‐if possible Jew, Gentile, black men, white. We all want to help one another.

Human beings are like that. We want to live by each other's happiness

not by each other's misery. We don't want to hate or despise one another.

In this world there is room for everyone. And good earth is rich and

can provide for everyone. ...

▽

▽

{【浜田訳文例】生憎(あいにく)ですが、私は皇帝などにはなりたくありません。それは私の任ではありません。私は、誰をも支配することも、誰をも征服することもしたくありません。

できることなら、私は誰をも助けたいのです(誰にも力を貸したいのです)――ユダヤ人も、異教徒も、黒人も、白人も。我々は互いに助け合うことを望んでいます。人間とはそういうものなのです。私たちは、お互いの不幸によってではなく、お互いを幸福にすることにより生きていきたいのです。私たちは、お互いに憎しみあったり軽蔑しあったりはしたくありません。

この世界には、誰もが生きていけるだけの十分な余地があるのです。豊かな大地は豊穣であり、そして誰にも十分なものを提供できるのです}

☆☆☆☆☆

▽

後は道中記を中心に掲載していく。

道中模様は下記写真物語館・絆の間を参照

写真の一部を掲載しながら解説に変える。

《◇―2・西部の大地》

(1)空と大地

1―①太陽

(写真№15-008-081-1)

●(写真№15-008-97-2022-R)

●(写真№15-008-97-2022-R)

1―③バスの窓から

(写真№15-008-102-2022)

1―④不毛な大地

(写真№15-008-103-2022-R)

1―⑤こんな所でも電柱が。

(写真№15-008-130-2022)

(2)斜光――黙示録 ( Revelation )

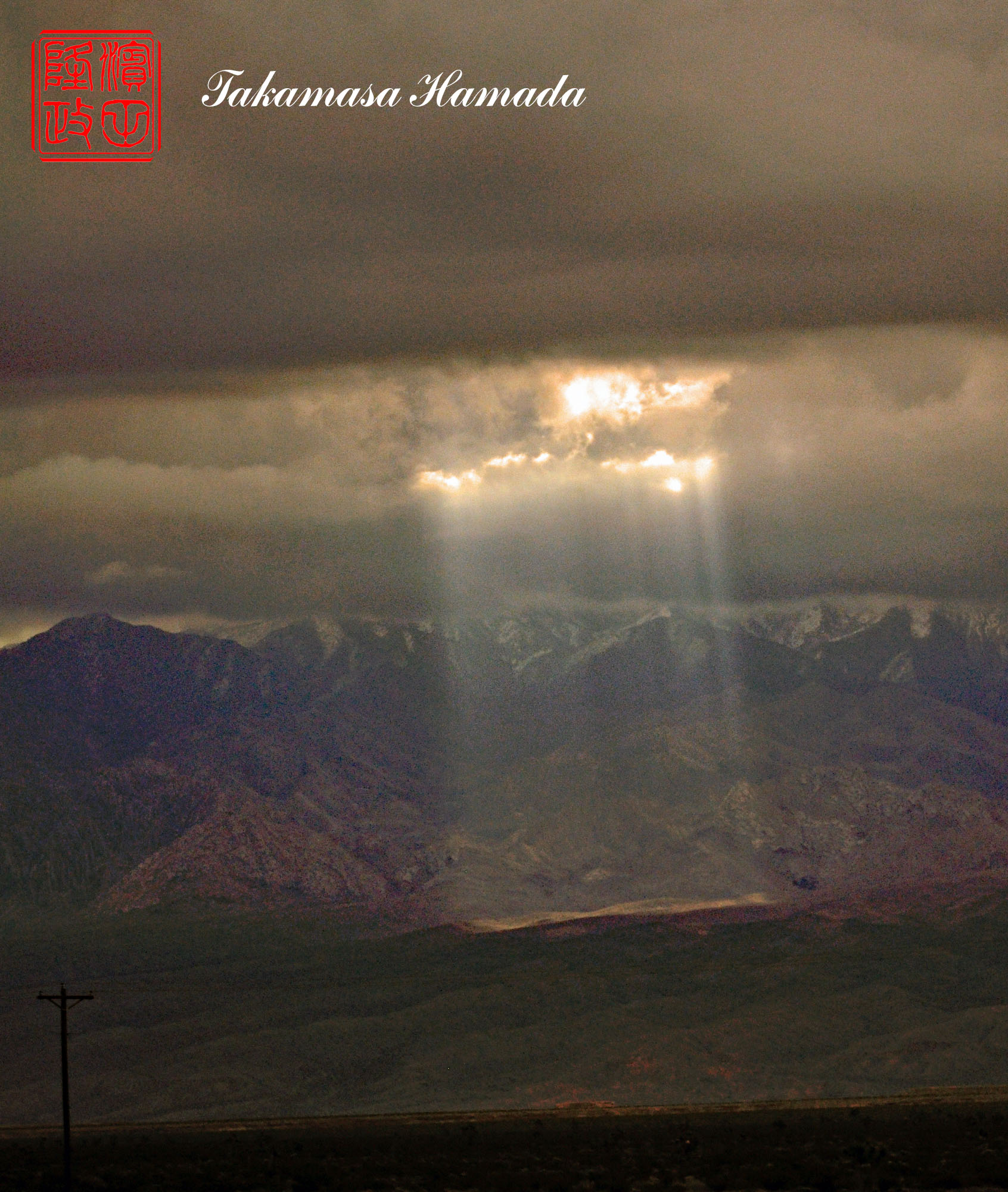

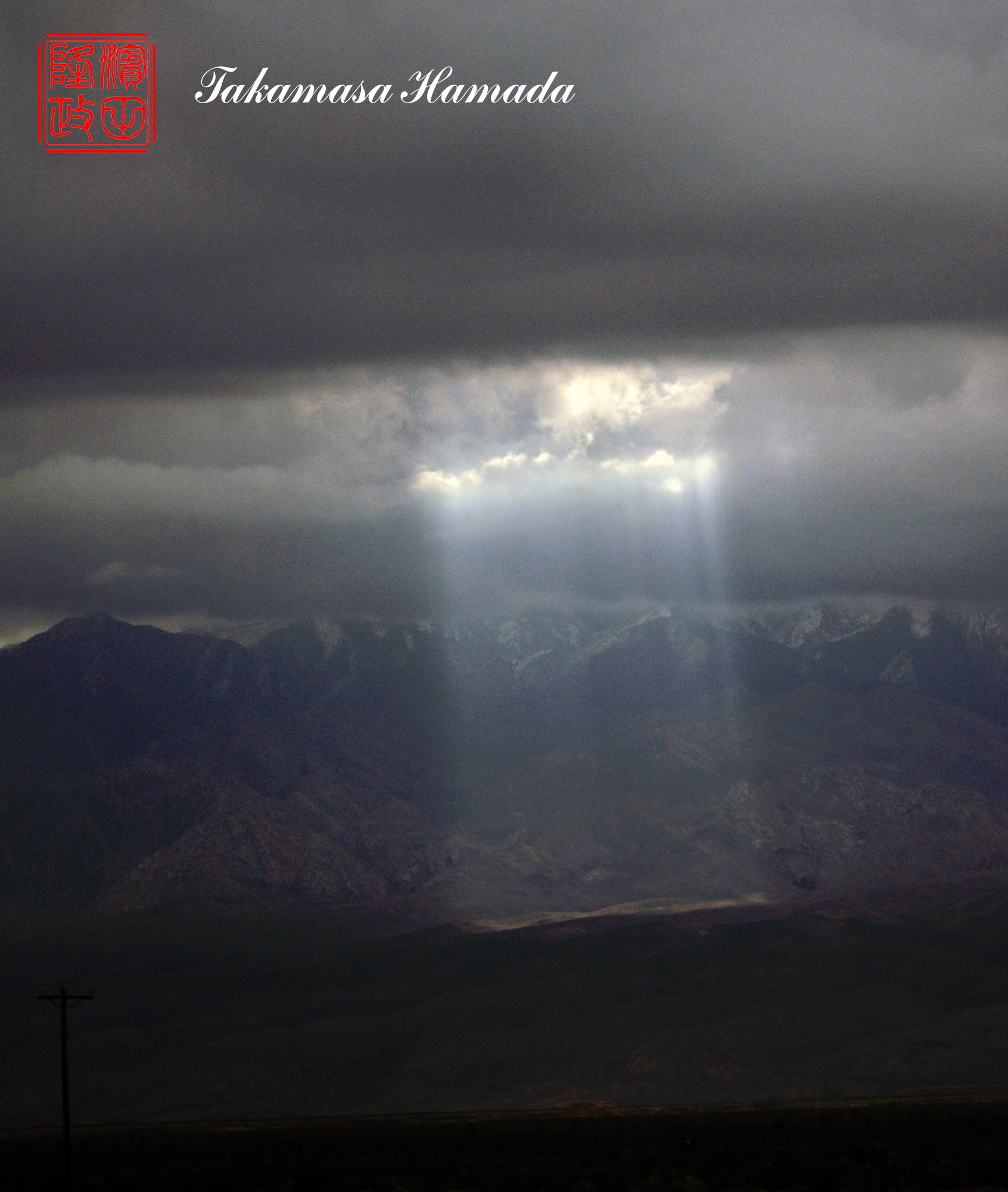

2―①二筋の斜光。ここにも電柱が。

(写真№15-005-056-2022)

2―②斜光のささやき――「ここは自然エネルギーの宝庫だ」。

やはり、電線がある。

(写真№15-008-134-2022T)

2―③天は、太陽は、人を諭す――斜光。

この旅は、天変地異のことが多かった。(斜光、虹、大雪……、と)。黙示録の如(ごと)しであった。

(写真№15-008-136-T2-aとT2)

2―④黙示録 ( Revelation )

(15-08-135-2023-4)

2-⑤街。

人の生活が連想される。

現地の案内の人が言っていた。この辺りはモルモン教のメッカであったそうである。宗派中立の私にはどうでもよい。電線がすでにこれだけあるのならば、物事は早い。

(写真№15-008-162-2022)

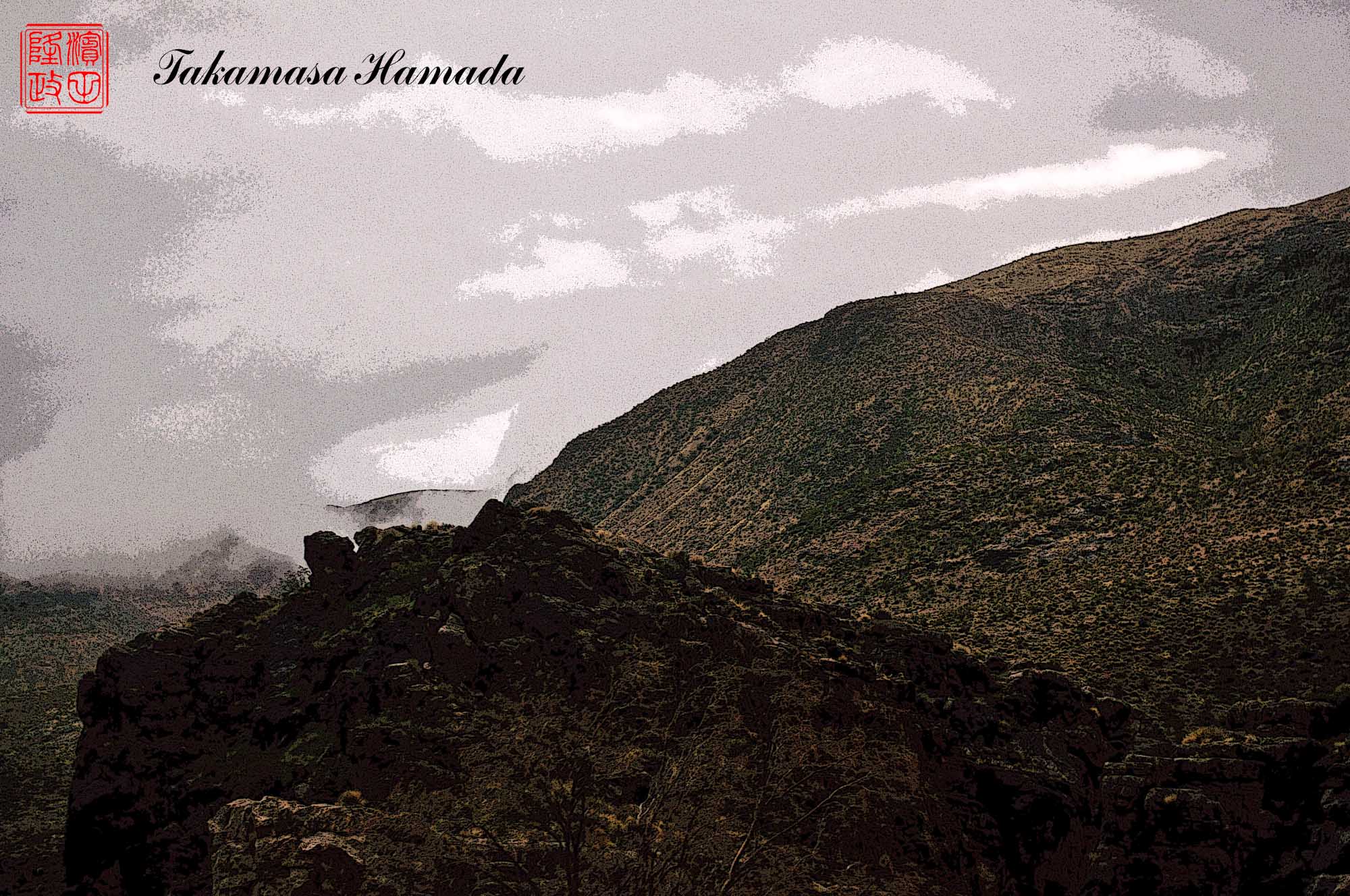

(3)難所――全ての物には難所あり

3―①難所(1)。

先人がつけた道。それを、今度は自然エネルギーの巨大拠点としよう。

現地ガイドの人は言った。

「私の好きな地がある。その場に着いたならば言う」、と。

そして、彼がここからです!と、言った。

▽

大きな崖と岩が続き、暗い。おまけに、曇天となった。D90というカメラは、ISO 200が事実上の限界である。他方、100キロで走っているバスの中からの撮影のためシャッタースピードが要求される。

そこで、「技能の間」に書いた技法で撮ることにした。即ち、兎に角、撮り、後で試行錯誤して作品とする。撮るときはカメラマン、後は画家方式である。

(写真№15-005-100-2022)

3―②難所(2)

高速で走るバスの中から、こんな暗いところは撮れるわけがない。そこで、私の秘伝に書いた撮り方を行う。

(写真№15-008-169-edge)

3―③・難所(3)

確かに、引きつけられる地であった

(写真№15-008-171-edge)

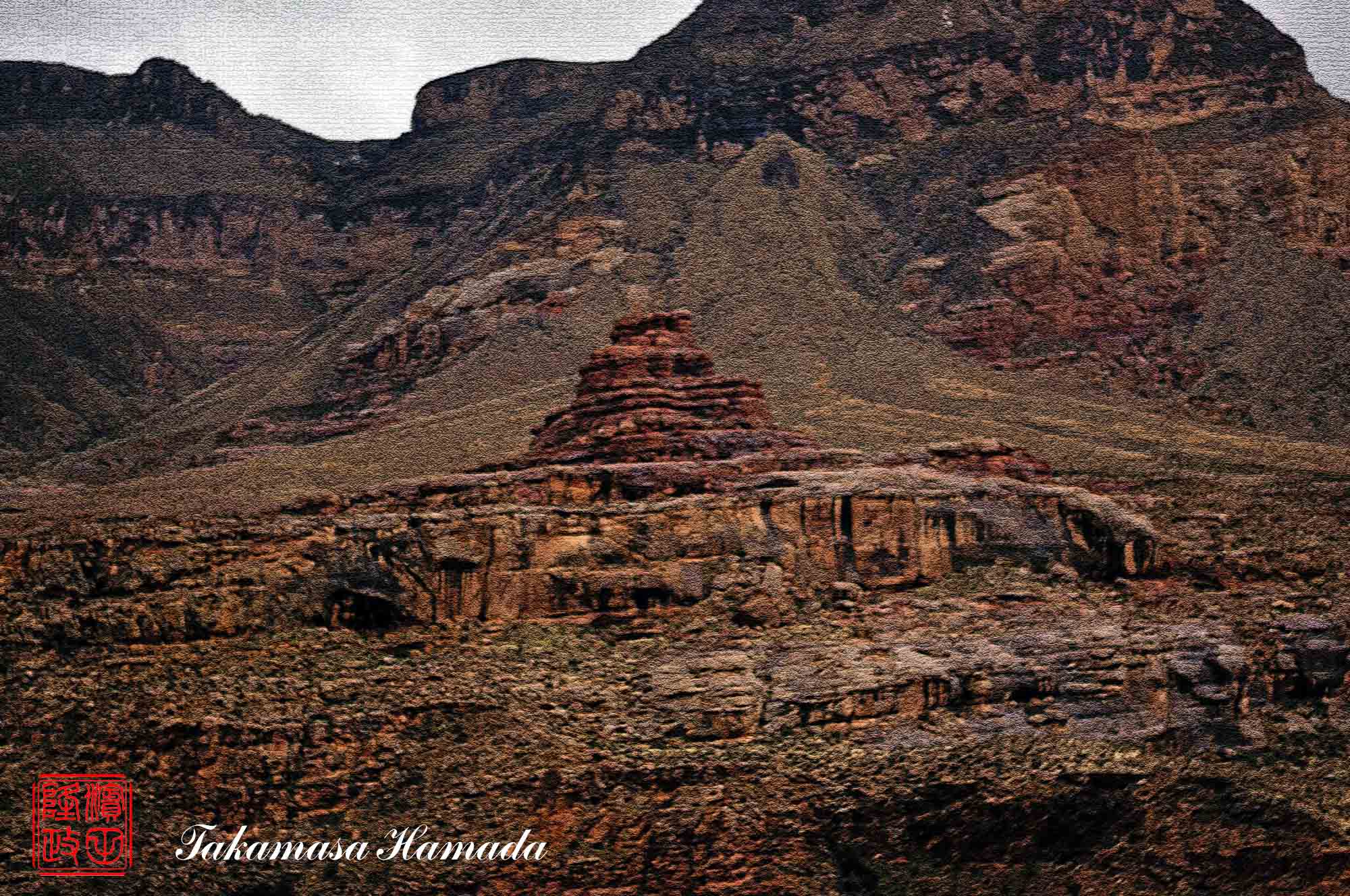

3―④・難所(4)

(写真№15-008-174-edge)

(4)未来のアルプス―サイクリング・ピクニック最適の地

4―①・未来のアルプス(1)

ここから、カメラをチェンジして、カメラD800で、ISO 800として写すことにした。ブレと画質を天秤に掛けての一つの賭けであった。ISO感度をあげると画質は落ちる。他方、シャッタースピードは上げられ、手ぶれの危険性はかなり減る。どちらが良い結果がでるかは両方やってみないと不明である。

なお、この地を見ながら考えた。

もし、私が唱える新産業革命が成功し、この地がエネルギーの巨大拠点となったとき、ここは憩いの地、アメリカのアルプスとなるであろう

(写真№15-005-125)

4―②未来のアルプス(2)

私が述べる構想が実現し、この界隈に人が多く住むようになったとき、近くの町から、ここに自転車で来よう。

(写真№15-005-128-2022)

4―③未来のアルプス(3)

(写真№15-005-131-2022)

4-④未来のアルプス(4)

一言、「wonderful!」

🤩

(写真№15-005-134-1)

4―⑤未来のアルプス(5)

そして、あの岩の近くへ行き、弁当を食べよう。てっぺん(一番上)は無理である。何故ならば、私は高所恐怖症だから。

(写真№15-005-136-2022)

Ⅱ-19・未来のアルプス(6)

私には、この地が、アルプルのようにみえてきた。これもまた、重要な観光資源である。

(写真№15-005-137)

4―⑦未来のアルプス(7)

ここは、手振れならぬ車ブレ覚悟で、望遠系で撮り、後で加工することにしよう!

(写真№15-008-187-crack)

4―⑧未来のアルプス(8)

この風景をみているときに、耳鳴りの中で、「コンドルは飛んでいく」のメロディーが聞こえてきたように思えた。少なくとも、私の脳の中でその音楽が常時流れていた。

(写真№15-005-138)

4-⑨大地の涙

ラスベガスを出るときは晴れであったが、雨が降り始める。

この後、大地はどのように変わるのだろうか。

(写真№15-005-158)